Obesity

肥満症-内科の病気

Obesity

肥満症-内科の病気

Obesity

肥満症 ひまんしょう

体重だけでなく、病気も重くなる前に

「ただ太っているだけ」と思っていませんか?「肥満」とは、脂肪組織に脂肪が過剰に蓄積した状態であり、BMI(体格指数のこと)、体重(kg)÷身長(m)の2乗≧25と定められています。

しかし放置していると、生活習慣病をはじめとした様々な病気を合併し、健康に障害をきたします。そして肥満による病気の合併リスクが高い方、もしくは病気を合併しまった方は「肥満症」と診断され、減量を含めた医学的な治療介入が必要となります。

当院では医師による減量のサポート、内科治療や管理栄養士による食事指導、運動療法の指導など一人ひとりに合った診療をご提案いたします。

お困りでしたらお気軽にご相談ください。

【当院では下記のようなダイエット目的、美容目的の受診はお受けできません。】

肥満症の治療の基本は食事療法、運動療法やライフスタイルなどを見直す行動療法となります。あらかじめご了承ください。

肥満の判定基準については、「体重 (kg)/身長 (m2)」で算出される体格指数 (body mass index: BMI)が用いられています。

■肥満症

25≦BMI<35の方で、肥満に関連する健康障害の合併、もしくは内臓脂肪蓄積を伴う高リスク肥満である場合。

■高度肥満症

BMI≧35の方で、肥満に関連する健康障害の合併、もしくは内臓脂肪蓄積を伴う高リスク肥満である場合。

食事や運動などの生活習慣に加えて、遺伝や体質、おかれている環境などが複雑に関係しているといわれています。

![]()

Treatment

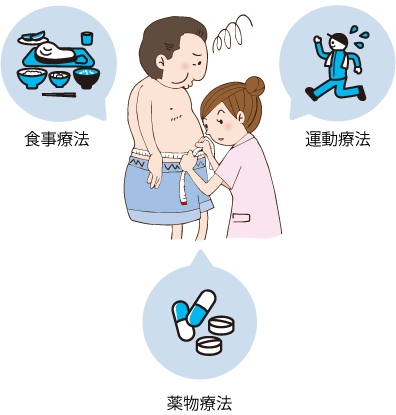

肥満症の治療の目的は、他の病気の考え方と同様に健康寿命を延ばすことに加え、生活の質 (QOL)が肥満症によって悪くならないよう予防・維持し、さらには向上していくことです。

3%以上の減量で高血圧や脂質異常症など改善することが多いともいわれています。

治療内容としては、食事療法、運動療法、ライフスタイルの見直しなどの行動療法が非常に重要となります。

食事療法

食事療法 運動療法

運動療法 薬物療法

薬物療法